创新活力奔涌 科技与产业双向奔赴

8月21日,华工科技光电子产业研创园的洁净车间内,高端光模块产线一派繁忙。

武汉华星光电技术有限公司运行中的t3项目生产线。

科技创新是引领支点建设的第一动力。

市委十四届十一次全会提出,要加快建设富有活力的创新城市,努力打造具有全国影响力的科技创新高地。

武创院聚焦策源能力提升,探索新型研发机制破解创新堵点;华工科技持续深耕创新,营收增长彰显创新主体活力;鼎龙股份、华星光电等龙头企业牵头的产业创新联合实验室,加速科技成果向现实生产力转化……一个个鲜活案例,正是武汉深入实施创新驱动发展战略,将科教人才优势转化为创新发展优势的生动写照。

■ 企业出题 政府立题 协同破题

超80个项目在产业创新联合实验室持续攻关

近日,武汉产业创新发展研究院(以下简称武创院)AI绿色农药研究所建设方案专家咨询论证会在武汉举行,云集中国工程院院士柏连阳、李培武及中国科学院院士王梅祥等7位顶尖专家。

武创院是省市重点打造的新型研发机构,启动运行三年,积极探索科技创新和产业创新深度融合的有效路径。武创院院长李锡玲介绍,构建“早期拨转股+中期风险投资+成熟期产业资本介入”的持续助推孵化机制,让实验室里的“科技种子”有了扎根产业土壤的“生长路径”。

如今,武创院首批3家创新枢纽已启动运营,创新单元总数超90家。

李锡玲表示,武创院要与全会创新导向同频共振,争当武汉建设具有全国影响力的科技创新高地的“排头兵”,进一步扩大视野、提升辐射能级,探索科技成果转化的新路径、新模式。

武汉将发挥武创院等新型研发机构作用,引导各类创新主体坚持以“用”为导向,加强关键核心技术攻关和成果转化。同时,一批龙头企业牵头组建产业创新联合实验室,80余个产业化项目正在持续攻关。

在位于车谷的武汉市未来功能材料产业创新联合实验室,原子尺度上的攻坚正在进行。牵头的湖北鼎龙新材料有限公司已在供晶圆芯片抛光关键材料抛光液等领域突围,成功打入国内主流晶圆厂供应链。

“联合武汉理工大学等高校、武汉柔显科技股份有限公司等产业链上下游企业,我们的联合实验室正加速推进电子光刻胶等关键材料的国产化,共同破解国外严密保护的一个个‘配方黑匣子’。”该实验室主理人肖桂林说,接下来还要坚持以“用”为导向,加强关键核心技术攻关和成果转化,让实验室凝聚的创新成果,更高效地转化为守护产业链自主可控的坚实壁垒。

据了解,我市正在谋划组建第二批产业创新联合实验室,将持续依托“企业出题、政府立题、协同破题”的有组织创新,推动更多科技成果就地转化为现实生产力。

■ “种苗工程”助创新主体枝繁叶茂

500余家企业库筑基产业协同创新

8月20日,位于光谷的华工科技光电子信息产业研创园及出口基地一期项目正式投产。2027年全面达产后,年产值将超300亿元。

一周前,华工科技发布今年上半年业绩,公司实现营业收入76.29亿元,增长约45%。

“再造一个华工科技!”华工科技党委书记、董事长马新强表示,市委全会提出,培育壮大创新主体,为企业发展指明了方向。华工科技从校办企业成长为中国激光产业的领军者、全球光电子信息领域的重要力量,未来还将以研创园一期项目投产为新起点,通过颠覆式创新为AI、智能网联车等提供卓越的解决方案,以自身长足发展带动产业链协同壮大,助力武汉新兴产业提升能级水平。

龙头企业做大做强,在新动能培育中当好“领头雁”;中小企业铺天盖地、将“根”深深扎进产业土壤。

近日,芯擎科技宣布完成整体B轮融资,规模超10亿元人民币。这家专注于高端汽车电子芯片以及整体解决方案的国家级专精特新“小巨人”企业,已成为湖北省人工智能产业链链主企业,2024年已位居国产智能座舱芯片市场占有率第一。

芯擎科技创始人、董事兼首席执行官汪凯透露,新一代座舱芯片“龍鹰二号Ultra”和“龍鹰二号Lite”系列正在研发中。

“武汉正在大力实施‘种苗工程’,持续培育数量众多的科技型中小企业和研发型企业,芯擎的同行者越来越多。”汪凯表示,芯擎科技将继续保持技术创新和市场拓展的双重优势,加大研发投入,并积极探索和布局第二增长曲线,在具身智能、低空经济、边缘计算等领域持续深耕,加速技术突破与场景落地。

武汉正聚焦7个新赛道新领域,分层分类、动态建立500余家企业的“幼苗层”“青苗层”“壮苗层”企业库,更多企业在汉枝繁叶茂,以万千活力为发展筑牢根基。

■ 把最好的空间留给科技创新

一条“走廊”集聚近2000家企业

近日,国内AR领军企业杭州灵伴科技有限公司位于江夏区的华中业务总部及武汉研发中心迎来新的产业访客。如今,这家AI“小龙”企业正持续释放创新生态辐射效应。

今年,在江夏科投支持下,该企业人才与产业链聚合度持续提升。江夏科投运作政府投资基金,带动社会资本参与,使财政资金放大12.5倍,彰显科技金融“四两拨千斤”的效应。

作为政府投资基金管理人,江夏科投探索“投担贷一体化”服务,今年已累计出具担保意向函超亿元。当下,28只子基金、近千亿元资金“活水”正滋养着集成电路、人形机器人等领域企业。

江夏科投党委书记、董事长韩伟表示,企业积极响应市委全会部署要求,锚定打造具有全国影响力的科技创新高地这一方向,坚持“以投带引”,聚焦投早、投小、投硬科技,以“耐心资本”陪跑,当好科技创新的“主投手”、企业服务的“陪跑者”。

建设创新城市是同心共赴的“大合唱”,创新因子正穿透城市肌理。

在武昌区武汉数创大厦,湖北荆楚人形机器人技术创新中心内,丁汉院士团队的“荆楚”人形机器人产业化项目稳步推进,“基础研究—技术攻关—成果转化”闭环服务惠及更多创新者。

“武昌把最好的空间留给科技创新。”武汉滨江数创走廊管委会工作专班负责人贺耀辉介绍,数创大厦是该区首栋税收过亿元的数字经济专业楼宇,其所在的武汉滨江数创走廊已集聚近2000家企业,去年总营收约802亿元,未来还要持续整合科教、空间、场景等要素资源,促进创新楼宇提质增效,增强对高端人才、领军企业、创投基金的吸引力。

目前,210家备案市级中试平台、32家概念验证中心里,生物医药、人形机器人等成果正加速进入市场;光谷筑芯科技产业园、车谷智能网联智造园加速崛起,和覆盖三镇的产业园区一道,加速织密创新生态;“武创源”大赛、青桐汇等品牌让创新文化浸润全城,“满城创新”的底色愈发鲜明。

一座近悦远来的创新创业之城,正以开放包容的姿态、蓬勃向上的活力,吸引着全球人才与资源汇聚。

湖北区域综合科技创新水平指数排名全国前列、中部第一

8月20日,湖北省召开“决胜收官‘十四五’谋篇布局‘十五五’”系列新闻发布会“科技创新篇”,湖北省科学技术厅党组书记、厅长冯艳飞介绍,“十四五”时期,我省科技创新成绩斐然,湖北区域综合科技创新水平指数较2020年提升6.98个百分点,排名全国前列、中部第1。

“十四五”期间,我省坚持省域创新体系一体化发展,全省创新实力大幅跃升。湖北获批并加快建设武汉具有全国影响力的科技创新中心,武汉科技集群排名从2020年的全球第29位升至第13位,科研城市排名从全球第13位升至第9位。3家国家高新区排名进入全国前50,数量全国第4、中部第1,东湖高新区排名全国第6。在2023年度国家科技奖评审中,我省主持完成的19个项目获奖,数量居全国第2,李德仁院士获国家最高科技奖。湖北区域综合科技创新水平指数较2020年提升6.98个百分点,排名全国前列、中部第1。

我省坚持打基础、谋长远、塑优势,深入构建高能级科创力量矩阵。汉江实验室获批并加快建设,国家实验室实现“零”的突破。脉冲强磁场实验装置优化提升、深部岩土工程扰动模拟、国家作物表型组学研究3个重大科技基础设施全部开工建设,落地湖北的科技领域“国之重器”达到8个。全国重点实验室优化重组后达到45家、全国第4,取得“总量、牵头数量、排名”最好成绩。10家湖北实验室从无到有,已在化合物半导体、生物育种等细分领域实现领跑。产学研有机结合的新型研发机构达到545家,数量居全国前列,基本实现市县全覆盖。获批“双一流”建设学科32个、全国第4,科研院所和高水平研究型大学形成强大创新网络。

全省重大创新成果竞相涌现。在基础研究方面,发现玉米水稻增产关键基因,创造平顶脉冲磁场新的世界纪录,钙离子光频标跃迁频率进入国际次级秒定义。在战略必争领域,三维闪存芯片技术实现从落后到领先的跨越式发展,北斗通导遥一体化技术将卫星导航精度提升至厘米级,电磁弹射技术成为国产航母“撒手锏”。在产业关键技术方面,自主研制的“空芯光纤”创多项光传输世界纪录,超大功率激光器、三维五轴加工机床等关键设备打破国际垄断。在民生科技方面,全球首台肺部气体磁共振成像系统获批上市,高产高蛋白玉米为我国大豆蛋白替代提供源头支撑,“稻米造血”改变我国人血清白蛋白长期依赖进口的局面。全省每百万人口高价值发明专利拥有量达到12.7件,较“十三五”末增长167.4%。

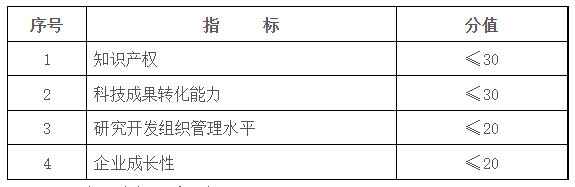

我省坚持以科技创新引领产业升级,培育发展新质生产力。全省高新技术企业从“十三五”末的10404家增至近3万家,增长近两倍;科技型中小企业从“十三五”末的7439家增至46532家,增长超5倍,数量全国第4。同时,推出一系列符合科技型企业“轻资产”特点的贷款产品,知识价值信用贷、科技人才贷、创新积分贷服务企业超万家,累计发放贷款1033亿元。全省技术合同成交额从“十三五”末的1687亿元增至5500亿元、全国第3;连续4年每年跨越一个千亿台阶,数字经济核心产业增加值从“十三五”末的2402亿元增至5743亿元,增长139%。

全省创新生态更加完善。全社会研发经费投入由“十三五”末的1005.28亿元增至1408.17亿元,增长40.08%。与国家自然科学基金设立量子联合基金,省联合基金规模实现连续五年“翻番式”增长,带动全社会基础研究投入较“十三五”末增长69.08%。在全国率先出台省级层面教育科技人才一体统筹的意见,研发人员全时当量从“十三五”末的19.22万人年增至28.82万人年,具备科学素质的公民比例达到15.3%。同时,我省纵深推进科技体制改革三年攻坚,承担职务科技成果赋权、科技成果评价、科技人才评价等国家改革试点,完善松绑减负举措、加大创新激励力度、健全容错免责机制,鼓励创新、宽容失败的创新导向加快构建。全省科技开放合作打开新局面,长江中游创新协同不断强化,中非创新合作中心落户,创设并连续举办“东湖论坛”“中非创新合作与发展论坛”等国家级论坛活动,多项工作被列入国家重要外交成果。大科普工作格局加快构建,科研诚信持续优化。

评论前必须登录!

注册